【四新四化蹲点采访】刻道:苗族最古老的婚姻“活化石”

云台山巍峨壮美,杉木河蜿蜒清澈。

地处贵州黔东南腹地的施秉县杨柳塘镇,苗族文化氛围十分浓厚,民间流传着一种神秘的“刻道”文化。

刻道是首批国家级非物质文化遗产,汉语的意思为“苗族开亲歌”。

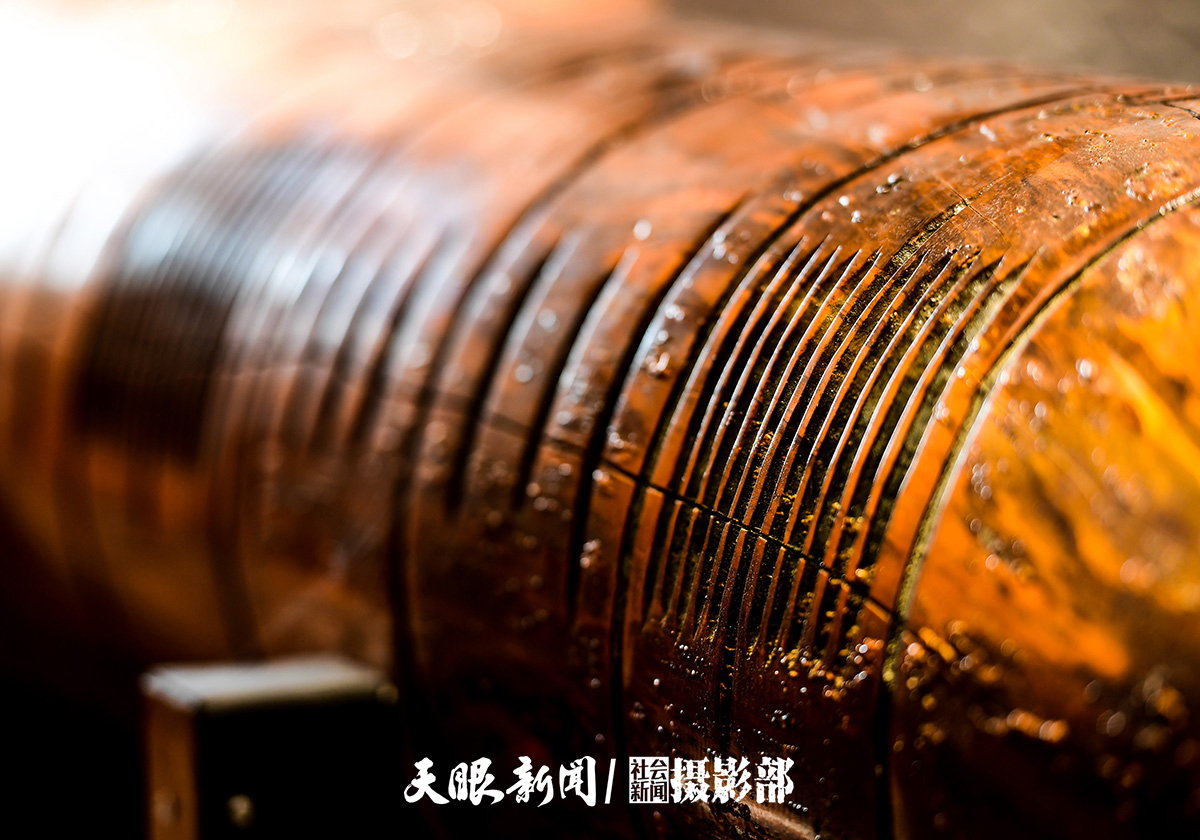

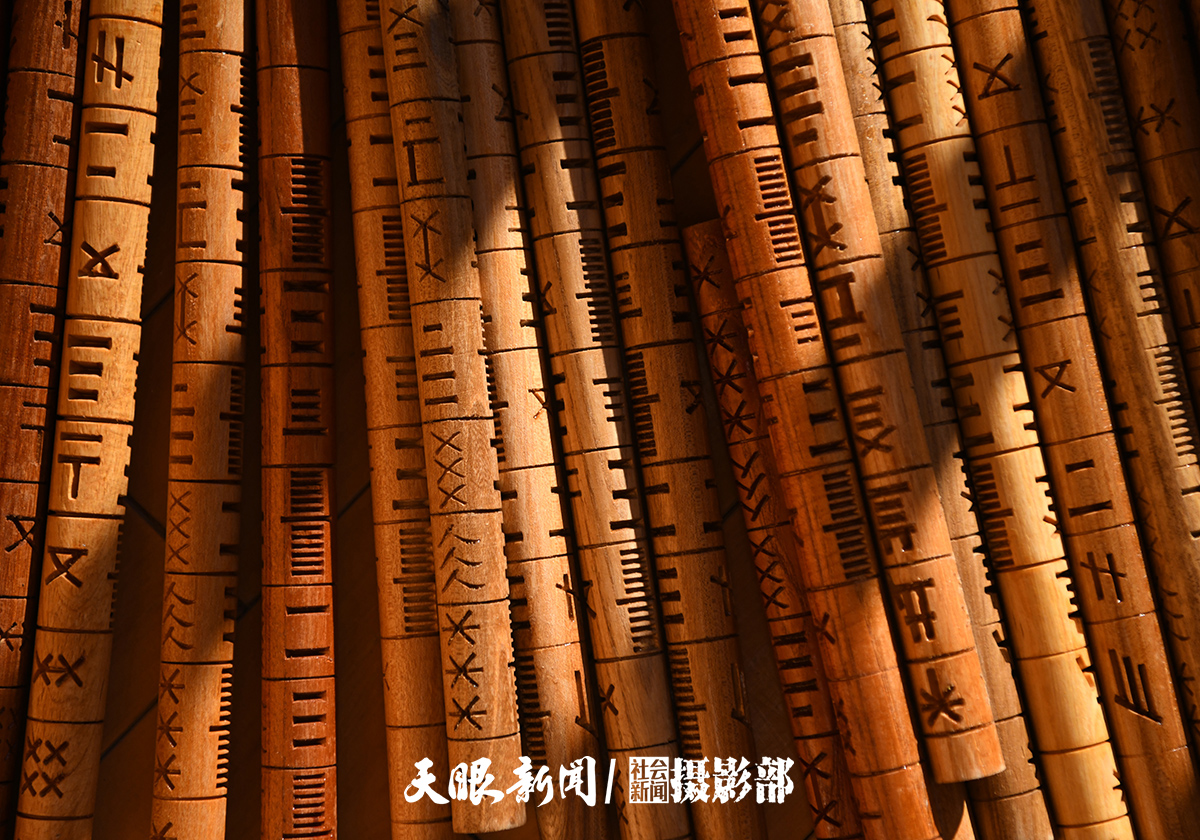

“这是三百两银子、三百头水牛、三百只鸡、三百幅绣花布……”国家级“非遗”苗族刻道传承人、屯上村屯上苗寨村民吴通贤,在杨柳塘镇刻道文化陈列馆,为我们一一解读刻道符号的意义。陈列馆展示有大型刻道歌棒8根、小型刻道歌棒30根、民族服饰、手工艺品、民族乐器以及有关民族图书等刻道文化藏品。

国家级“非遗”苗族刻道传承人吴通贤

当地苗族群众在婚嫁时双方都要唱刻道,唱不上来的一方要罚酒。歌师手上的刻道刻划着古老的记事符号,隐藏着巨大的信息,每一个奇异的符号都对应着不同的歌唱内容。虽然没有固定的歌词,凭借刻道的提示,歌师可以唱上三天三夜不重复,并且最奇妙之处,是没有人知道对唱的人下一句会唱什么。

苗族没有文字,而苗族古歌延唱至今。刻道是苗族古歌中历史最长、规模最大、流传最广的酒歌,有一万多行歌词。苗族先民在长期的生产、生活实践中创造、积累和演变而形成的,其间吸收了其他民族优秀的民歌精华,形成了苗族诗歌独具的特色和风格。

- 扫一扫在手机当前页面

- 扫一扫关注政府微博

- 扫一扫关注政府微信